Heriberto Paredes

A finales de mayo, Marina y yo pasamos unos días muy tranquilos. Las revueltas comienzan en escenarios similares, como un tsunami que fractura la tranquilidad de los días soleados. El suave temblor que agita la copa y termina por derrumbar el edificio. Mucho mejor así: lo que parecía ser un verano lleno de nueva normalidad se convirtió en miles de ejemplos de los problemas que no pueden ocultarse ya.

El peor mal que tiene Estados Unidos –y créanme que la lista es muy larga– es sustentar toda su existencia en la racialización de las personas, en la opresión de la supremacía blanca sobre la población afroamericana, la diversidad de pueblos indígenas (nativos y migrantes) y todas las culturas que se han asentado en estas tierras. Racializar al capitalismo se ha convertido en el epitafio de una nación que debe morir tal y como la conocemos ahora.

Que sigan cayendo las estatuas de todos los esclavistas y conquistadores. Que sigan apagadas las luces de la Casa Blanca (¡Qué horrendo nombre!)

Desde que llegamos a vivir a esta zona limítrofe entre Harlem y Morningside Heights las reglas del juego estaban muy claras: las personas blancas viven mayoritariamente en un lado y la población negra y ‘latina’ del otro. No sólo se trata de que un parque nos divida, ni siquiera de que la policía se comporta distinto en cada barrio, lo peor es que todo parecía normal, asumido.

Durante 3 meses de confinamiento, la pandemia sólo consiguió agudizar las diferencias históricas que afectan las formas y las consecuencias de COVID-19 entre las distintas comunidades. Pero, siguiendo al gobernador de Nueva York, los hechos hablan primero y hablan claro: 2/3 partes de las personas contagiadas y fallecidas o son afro americanas o son latinoamericanas.

Y aún así pasábamos días tranquilos, con paseos en bicicleta mientras redescubríamos la ciudad y nuestro lugar en ella. Hasta que un día antes del cumpleaños de Marina, el 25 de mayo, dos hechos ocurrieron simultáneamente: Christian Cooper, un observador de aves, negro, fue agredido verbalmente en Central Park, la mujer que lo amenazó lo hizo –sabiendo que podía hacerlo impunemente– vociferando mentiras a un operador del 911. «Un hombre afroamericano está poniendo en peligro mi vida, manden a los policías de inmediato».

Al mismo tiempo, en Minneapolis, capital de Minnesota, George Floyd, un hombre negro era agredido por policías. En pocos minutos lo sometieron y uno de los oficiales lo asfixió con su rodilla mientras él –casi sin voz– sentenciaba: «No puedo respirar».

En menos de 24 horas, la mujer que mentía deliberadamente al servicio público para acusar a un hombre que le pidió que pusiera la correa a su perro en una zona obligatoria, era denunciada en redes, despedida de su trabajo y denostada en su vecindario. En ese mismo lapso, las primeras protestas cobraban forma y ponían un punto y aparte en la narrativa de pandemia que los medios y el Estado sostenían.

Así llegó esta nueva ola de lucha en contra, no sólo contra la brutalidad policiaca, pero por encima de todo, de la racialización de la sociedad.

Lo que se lee en las calles

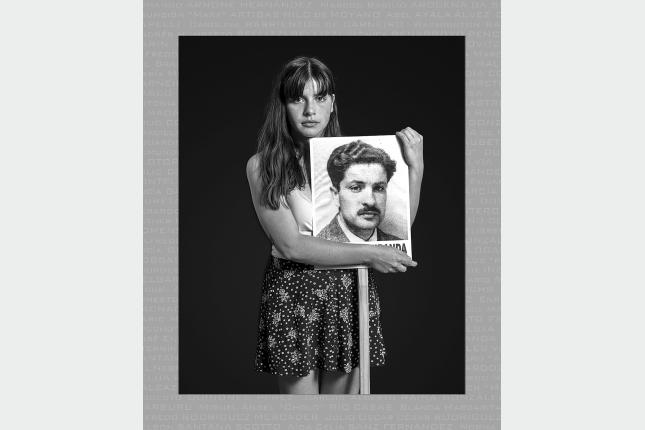

Las fotografías que comparto en esta entrega son tan sólo una muestra de lo que se ha visto en las manifestaciones desatadas tras los hechos mencionados. Hablan de miles de personas en la calle, superando el temor de la pandemia, porque la rabia es infinitamente más fuerte que el miedo; hablan también de una solidaridad muy específica, la que hay entre personas afrodescendientes en casi cualquier parte del mundo.

Tras siglos de opresión, discriminación, violencia y muerte, uno de los vínculos más fuertes entre las personas afrodescendientes es el sentimiento de identificación, de saber que comparten una historia de sospecha y de acusación a pesar de las diferencias económicas. «Este sentido de solidaridad a través del sufrimiento se nos impone por la opresión que sufrimos en una sociedad supremacista blanca» afirma el historiador, Jemar Tisby en la revista The Atlantic.

Es cierto que no se puede generalizar este vínculo, pero también es cierto que existe y que es fuente de muchas redes y conexiones que terminan en organización.

«Respeten nuestra existencia o esperen nuestra resistencia» está escrito en un cartel que lleva una señora en Union Square, uno de los centros de concentración de las protestas. «Si ellos empiezan a disparar ponte detrás de mi» sostiene una chica blanca que sabe que la policía no dispara tan fácilmente a los cuerpos blancos. Esta ha sido otra de las herramientas de protección y generación de lazos entre personas blancas y afrodescendientes: el cuidado de los cuerpos racializados con los cuerpos que no son tan fáciles de atacar.

El renacimiento

Hacia la segunda década del siglo XX una amplia migración de personas afroamericanas comenzó a migrar, desde el sur segregacionista hacia varios de los principales centros urbanos con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida, tal vez espacios distintos para poder respirar con menor dificultad. Nueva York, Chicago, Detroit, Cincinnati, Pittsburg y Filadelfia se convirtieron en la casa de 6 millones de personas desplazadas en su propio país.

Harlem fue uno de los barrios receptores al norte de Manhattan, lo que estaba pensado como un barrio de clase alta para personas blancas se convirtió en la mayor concentración de personas negras en el mundo de aquella época. Más de 175 mil migrantes afro americanos ocuparon casas vacías, construyeron otras, se instalaron y comenzaron a escribir un nuevo capítulo en la historia.

«Compartían experiencias comunes de esclavitud, emancipación y presión racial, así como la determinación de forjar una nueva identidad como personas libres» explica un folleto del Museo Nacional de Arte y Cultura Afroamericana, ubicado en Washington D.C. Y sobre este piso común, un amplio movimiento cultural nació en las calles de Harlem.

Más allá de acabar con la racialización de la sociedad estadounidense, el Renacimiento de Harlem demostró que las personas afrodescendientes habían encontrado una voz propia y dejaron testimonio de la vida que les había tocado vivir y de la que eran parte en aquella atribulada década de 1920.

Desde la literatura, la pintura, la escultura y la música, los ejemplos suman esfuerzos, suman visiones, propuestas, lecturas de la realidad, necesidades. Se vislumbra –con esta perspectiva que da la historia– lo que vendía en el agitado siglo XX si del movimiento afroamericano se trata: la vecindad con nuevas olas migratorias desde Puerto Rico y República Dominicana, la convivencia con los afrodescendientes latinoamericanos, el movimiento de las Panteras Negras y los Young Lords, la epidemia de VIH y la muerte diseminada a través del crack.

La elegancia del Renacimiento permaneció pese a todo ello. Dejó un barrio firme en sus identidades, consciente de su riqueza cultural y listo para enfrentar, lo que esperan, sea la última batalla en contra de la supremacía blanca. «Es momento de poner también, al centro, la cultura negra, porque además de poner los muertos también tenemos otras cosas qué decir» platicaba una chica en una concentración por el cumpleaños de Breonna Taylor, asesinada el 13 de marzo cuando tres policías entraron a su domicilio y le dispararon 8 veces.

Las ciudades que sirvieron de refugio hace 100 años son ahora los lugares que estallan en revueltas, manifestaciones, protestas, denuncias, violencia y racismo.

Continuará…

Todo está por hacer aún, se trata de una labor elaborativa de toda la vida. Si comparáramos este nuevo ciclo de protestas con la duración de un día, serán tan sólo los primeros minutos los que han transcurrido, minutos en los que también en otros centros urbanos las protestas ocurren y desnudan el racismo sobre el cual están construidos: París, Londres, Río de Janeiro, Berlín. Las estrellas del arte y la cultura mundial reposan sobre la racialización de los cuerpos.

Que sirvan estas palabras y estas imágenes para comenzar la documentación de la nueva normalidad, en donde la rabia puede más que el miedo y el confinamiento.

Heriberto Paredes es periodista y fotógrafo independiente